Los segundos pisos y viaductos no resuelven el tráfico de manera definitiva, pues generan fenómenos como la paradoja de Braess, la demanda oculta y la demanda inducida, que terminan saturando de nuevo las vialidades.

En el debate sobre la movilidad urbana en el Área Metropolitana de Guadalajara, la propuesta de construir un segundo piso en la Avenida López Mateos ha generado opiniones divididas. Mientras algunos sectores lo consideran una solución al congestionamiento vial, otros advierten sobre sus impactos negativos en la calidad de vida y el medio ambiente.

La llamada demanda inducida es un fenómeno ampliamente documentado en el ámbito del transporte urbano. Se refiere a que la ampliación de la infraestructura vial enfocada en el automóvil puede, paradójicamente, incrementar la congestión. Esto ocurre porque, al facilitar el uso del vehículo privado, más personas optan por él, aumentando el parque vehicular en circulación hasta volver a saturar las vías.

En pleno 2025, en una de las ciudades más importantes de México, se discute la construcción de segundos pisos. Sin embargo, en otras partes del mundo este tema ya se analizaba desde 1969. En su libro Road Accidents: Prevent or Punish?, Leeming expone una analogía contundente: aliviar la congestión agregando capacidad es tan efectivo como resolver la obesidad aflojando el cinturón.

En 2006, Galindo & Hares aportaron datos desde la Ciudad de México que muestran cómo incluso pequeñas reducciones en los tiempos de viaje terminan incentivando un aumento del tráfico. A ello se suman estudios de la Secretaría de Movilidad de la CDMX, que advierten que la ampliación de infraestructura vial sin una planeación integral fomenta más transporte motorizado individual, agravando la congestión y la contaminación.

¿Los segundos pisos realmente alivian el tráfico?

Las grandes obras viales, como viaductos elevados y segundos pisos, suelen promoverse como la solución a los congestionamientos urbanos. Sin embargo, la evidencia muestra que sus efectos positivos son temporales y no resuelven las causas estructurales del tráfico.

En México, la construcción de estas infraestructuras ha buscado, durante décadas, desahogar el tránsito vehicular. No obstante, sus resultados en la reducción del tráfico han sido limitados, mientras que han contribuido al aumento de la contaminación.

“Los segundos pisos no representan una solución a los congestionamientos viales ni al tráfico de personas. Esto es algo bien documentado desde hace décadas y responde a tres factores. El primero es la Paradoja de Braess, que establece que al construir una autopista de este tipo las intersecciones se cierran y los automovilistas terminan usando esta vía en lugar de otras alternas, lo que genera aún más tráfico con la misma cantidad de autos. El segundo es la demanda oculta: cuando una avenida está saturada, muchos conductores dejan de usarla, pero en cuanto se amplían los carriles regresan, saturándola de inmediato. Y el tercero es la demanda inducida, ya explicada anteriormente”, señaló Eduardo Acosta, miembro de la Red Ciudad Posible y del Colegio de Profesionistas de la Movilidad Urbana de Jalisco (Comuj).

Además, estos proyectos implican altos costos sociales y ambientales. En Monterrey, por ejemplo, la construcción del viaducto elevado en Morones Prieto se justificó con la promesa de reducir tiempos de traslado y contaminación. Sin embargo, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) amplió la consulta pública por la falta de estudios de movilidad y dudas sobre sus beneficios ambientales.

Otro caso es el documentado por Cómo Vamos Nuevo León: entre 2002 y 2020, la Avenida Leones recibió al menos 11 puentes y pasos a desnivel, con una inversión estimada de mil 330 millones de pesos. A pesar de ello, los embotellamientos continúan, lo que evidencia que la infraestructura vial, por sí sola, no resuelve el caos vehicular.

Los segundos pisos son una acción paliativa que resuelven el congestionamiento vial entre 3 y 9 meses. Después de ello producen un efecto de inducción que lo que hace es todo lo contrario, aumenta el número de autos en esta nueva vialidad y pierden el sentido por el que fueron implementados. Un problema de raíz que suele ignorarse es la planeación y el uso del territorio, así como la organización de horarios laborales y escolares. Mientras más lejos se ubiquen los hogares de los centros de trabajo o estudio, el automóvil privado ofrece comodidad y seguridad, pero no resuelve los problemas de tiempo ni de distancia, algo que tampoco se soluciona únicamente con mejoras en los sistemas de movilidad existentes”, destaca Víctor Alvarado, especialista en movilidad, transporte y políticas públicas.

“En Monterrey los viaductos elevados y pasos a desnivel agilizaron tramos específicos, pero la congestión volvió a aparecer en otros puntos de la red. En paralelo, la inversión en transporte público fue insuficiente. Desde mi experiencia, se percibe que los segundos pisos ahorran tiempo en ciertas horas o trayectos, pero suelen ser caros (en su mayoría de cuota) y la mejora dura poco; después, el tráfico se sube”, señaló Jesús Uscategui, integrante de Congresos Latinoamericanos de Transporte Público y Urbano (CLATPU).

El informe de New Climate Economy (2015) es contundente: “Invertir en transporte eficiente podría ahorrar a las ciudades al menos 17 billones de dólares. Opciones como la bicicleta y los sistemas de autobuses de tránsito rápido (BRT) pueden estimular la actividad económica, reducir costos en salud y ofrecer beneficios económicos, sociales y ambientales de gran peso para ser promovidos”.

Jalisco: el debate sobre el segundo piso en López Mateos

Durante la primera semana de agosto, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) propuso realizar mesas técnicas para analizar soluciones integrales en la Avenida López Mateos, incluida la posibilidad de un segundo piso. La iniciativa reabrió el debate y dividió opiniones.

El Colegio de Ingenieros Civiles de Jalisco respaldó la idea, argumentando que aliviaría el congestionamiento en la zona sur de la ciudad. Para este organismo, López Mateos no es solo un acceso a Guadalajara, sino un corredor de interés nacional que requiere atención urgente.

Sin embargo, académicos, especialistas y colectivos ciudadanos han expresado rechazo. La presidenta de la Academia Nacional de Arquitectura de México calificó el proyecto como inviable y recordó que ya había sido desechado tras los Diálogos por la Movilidad Sustentable de la Avenida López Mateos en 2023. En ese ejercicio participaron alrededor de 60 mil personas: apenas 3 mil sugirieron un segundo piso, mientras que la gran mayoría respaldó mejoras al transporte público masivo y la creación de nuevas rutas. Tres años después, la propuesta regresa a discusión, ignorando los resultados de aquel proceso considerado histórico.

El debate sobre el segundo piso en López Mateos refleja la confrontación entre visiones opuestas: mientras ingenieros y autoridades lo ven como solución urgente, colectivos ciudadanos y especialistas lo consideran inviable y proponen alternativas de movilidad sustentable.

Según estos diálogos, por López Mateos circulan entre 90 mil y 110 mil vehículos diarios, con picos de saturación entre las 7 y 9 de la mañana y de 6 a 8 de la noche. El impacto no solo es vial: también ambiental y en la calidad de vida de quienes habitan las colonias cercanas.

Aun así, el presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangie Saade, defendió la obra: “A la gente de toda esa zona le gusta moverse en su vehículo… yo en lo personal opino que no hay otra salida más que el segundo piso”.

En contraste, el Observatorio Ciudadano de Movilidad y Transporte de Jalisco advirtió que el corredor enfrenta un colapso funcional que deteriora la calidad de vida. “Esta vialidad ha sido diseñada históricamente bajo una lógica centrada en el automóvil, lo que ha generado altos niveles de congestión, contaminación, inseguridad vial y exclusión de las personas que no se mueven en vehículo privado”, subrayó en un comunicado.

El gobernador Pablo Lemus ha manifestado que se realizarán mesas técnicas y de diálogo para analizar la viabilidad del proyecto, reconociendo la necesidad de una solución colectiva. Sin embargo, un punto clave es que, de construirse, el segundo piso tendría un costo para el automovilista que lo utilice, lo que para muchos especialistas sugiere más un negocio que una solución vial real.

“El concepto de segundos pisos de paga construidos por concesionarios privados no me parece tan mal, puede ser viable, ya que permite que quienes deseen utilizarlos paguen por un servicio que descongestiona la vía inferior, sin que el gobierno invierta recursos. Es importante regular tanto la tarifa máxima como la mínima, pues un precio muy bajo podría inducir una demanda excesiva, mientras que un rango razonable mantiene un flujo adecuado de usuarios. Los segundos pisos gratuitos, si me parecen lo peor del mundo x que si hay una demanda inducida, y número dos, el gobierno debió gastar esos cientos o miles de millones de pesos en otros tipos de movilidad”, detalló Iván Isaac Amador Maldonado, director de Movilidad en A|911.

¿Hacia dónde debe dirigirse la movilidad urbana?

La experiencia de la Ciudad de México y Monterrey muestra que los segundos pisos y viaductos elevados no solucionan de manera definitiva el congestionamiento. Al contrario, suelen ser paliativos costosos que profundizan problemas ambientales y de calidad de vida.

Desde hace décadas este tipo de infraestructura dejó de construirse en otros países. Es un modelo de los años 70 y 80; hoy incluso se demuelen más de estas estructuras. Ejemplo de ello son San Francisco, Seúl o Río de Janeiro, donde se derribaron los segundos pisos para dar paso a una regeneración urbana basada en transporte público y espacios peatonales”, puntualizó Eduardo Acosta.

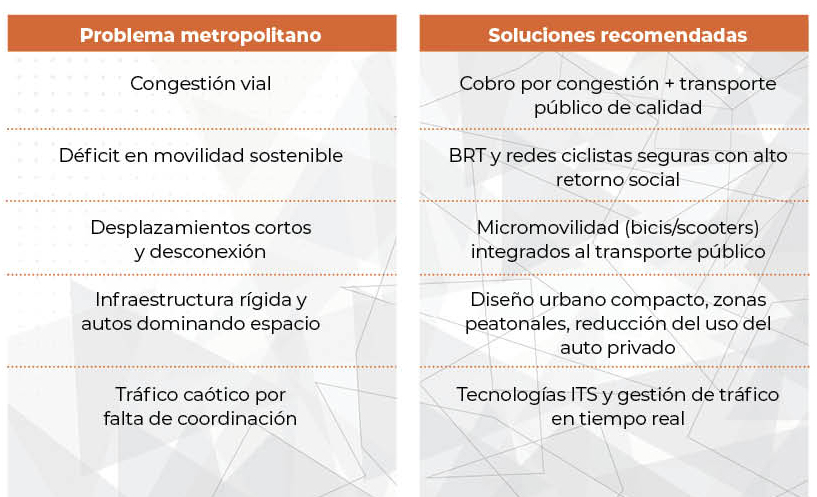

De acuerdo con experiencias internacionales y voces expertas, la movilidad urbana debe replantearse con una visión integral y sostenible: más transporte público eficiente, infraestructura para movilidad no motorizada y planeación urbana coherente. Solo así se podrá garantizar un modelo que atienda las necesidades de la población sin sacrificar el medio ambiente ni la calidad de vida.

La tendencia internacional apunta hacia modelos de movilidad sostenible, donde se prioriza el transporte público, la movilidad no motorizada, la planeación urbana integrada y la regeneración de espacios peatonales en lugar de más infraestructura para autos.